| Appendix B2 導電体中での電磁波の減衰 | ||

| f-denshi.com [目次へ] 更新日: 17/10/26 導入部分に 「0.〜」を追加。間違いが含まれているかもしれません。 | ||

| サイト検索 | ||

注意:

このページは色で記号を区別しているので,モノクロ印刷してから読むと,意味不明となる箇所があります。

ここでは,真電流が流れ得る導体中でのマックスウェルの方程式の解を示し,電磁波と物質(金属 (導体)・半導体・誘電体)の動的相互作用の議論で必要となる複素比誘電率などについて説明します。(ここでは金属を想定して話を進めますので,誘電体の場合は「ローレンツモデル」を参考にしてください。)

[1] 静電場内に置かれた金属の比誘電率を,誘電体の比誘電率を定義したとき[#]と同様,コンデンサに蓄えられる電気量から定義してみましょう。

コンデンサーの電極間が真空のとき,コンデンサに蓄えられる電荷Q0,容量C0は,次のとおりとします。

Q0 = C0V0

C0 = ε0S d

V0は電極間の電位差(電圧),S は電極面積,d は電極間距離です。

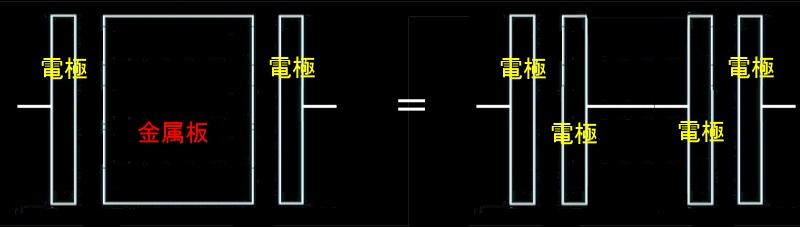

この電極の間に金属板を挿入した様子を考えますが,金属板が正負電極と接触すると短絡状態になり,金属に蓄えられた電荷が放電してしまい意味がなくなりますので,僅かなすき間をあけることにします。その間隔を正負電極側ともに,d/n ,(n>2) とします。

この状況は,電極間距離が d/n である,「2つのコンデンサの直列結合」を考えるのと等価です。

その一つのコンデンサ容量は,電極間隔が d/n であることから,

C’= ε0S =nC0 d/n

であり,(n>2 後でn→∞とします。) 全容量Cnは

1 = 1 + 1 = 2 Cn nC0 nC0 nC0

から,

Cn= n C0 2

で与えられます。

[2]

電圧一定

もし,両端の電圧をV0のまま保持されれば,このコンデンサに蓄えられる電荷Qは,

Q=CnV0= n C0V0= n Q0 2 2

これより,金属の挿入によって増加した電荷を q=Q−Q0 とすれば,

q=(n/2−1)Q0

χ r = q = n −1 Q0 2

ε r =1+χ r = n 2

と誘電体の場合に倣って定義してもよいでしょう。ここで,接触しない範囲で電極の隙間を金属で満たした状態を考えるために,n→∞ とすれば,

ε r →∞

であることが分かります。すなわち,金属の比誘電率は無限大ということになります。

[3]

電荷一定

今度は,電極上の電荷Q0を一定に保持したまま,電極間に金属を挿入することを考えます。そのときの電極間の電圧をVとすると,

Q0=CnV= n C0V 2

∴ V= 2 ・ Q0 n C0

ここで,金属と電極のすき間をゼロに近づける(n→∞)とすると,電極間の電位差は,V→0 となることが分かります。これは言い換えると,電極の電荷量が有限であれば,その間に置かれた金属の内部電場はゼロということです。

[4] 以上の話は,「2 電位・静電ポテンシャル」のページ[#]で,電子が金属内部を自由に移動するがため,静電場内に置かれた金属の内部電場は常にゼロであるとしたことの定量的な説明となっています。

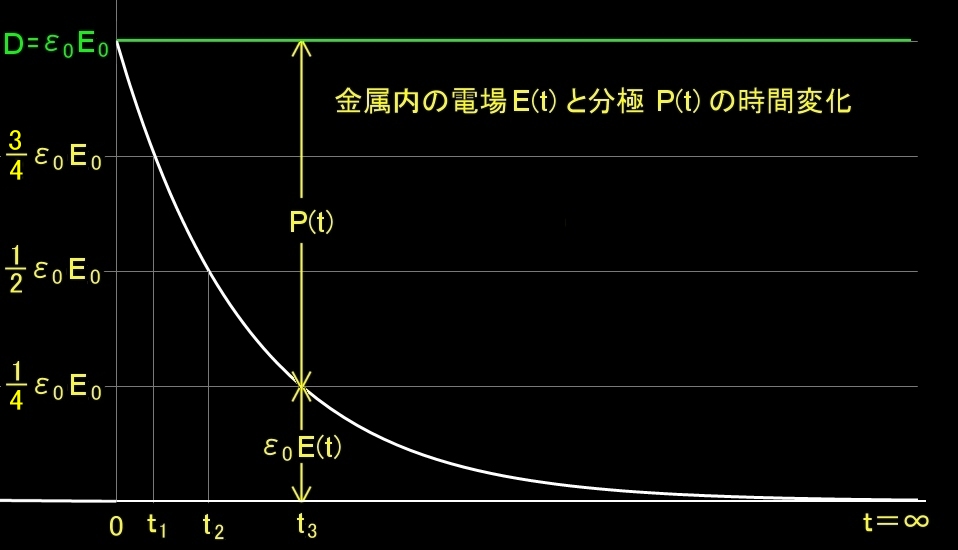

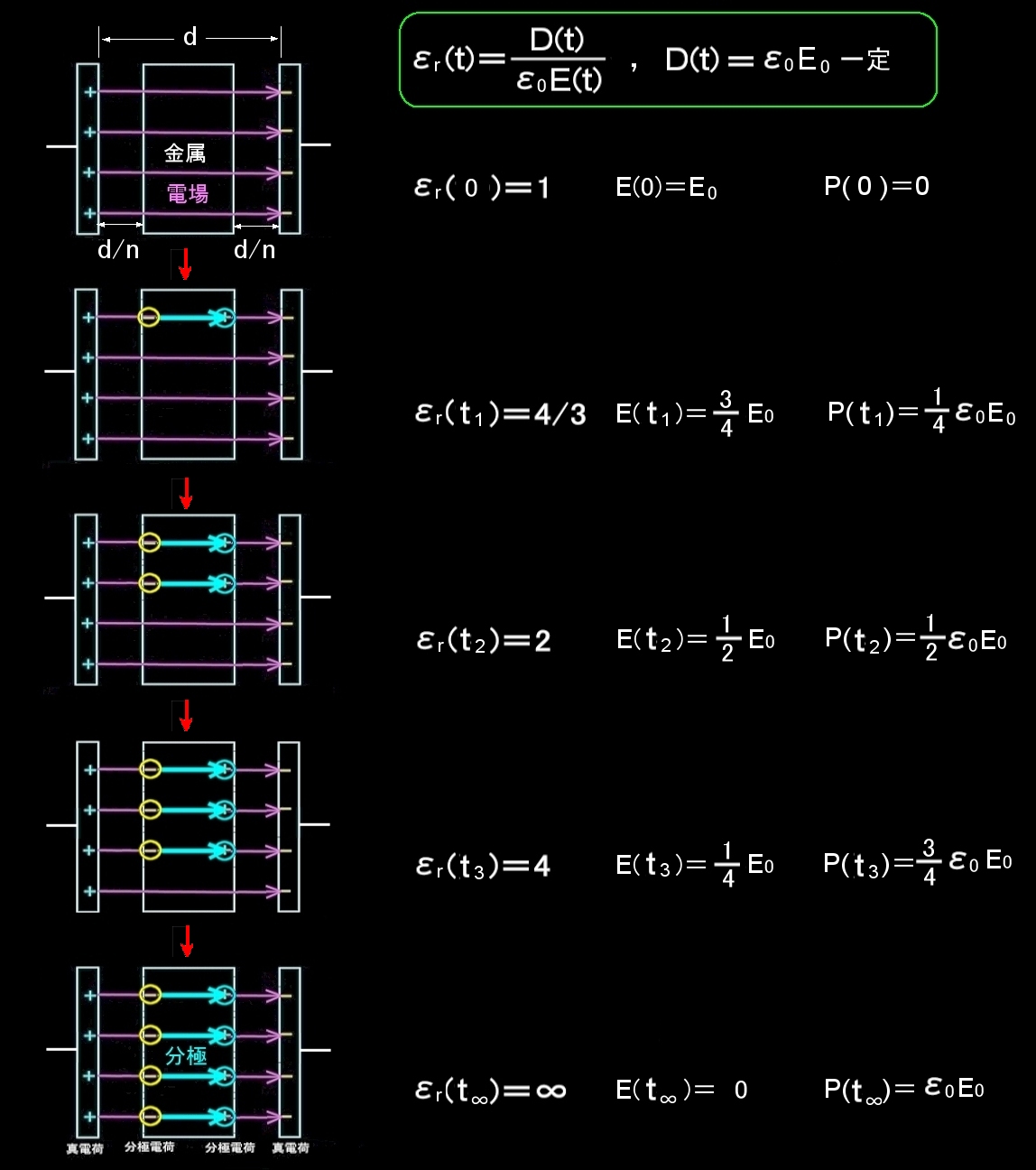

しかし,これは金属が静電場の中におかれて十分時間が経った後の,いわば熱平衡状態に達したときの状況を述べているにすぎません。もし突然,金属が電場中に置かれたならば,電場の変化は光速度で伝わるのに対して電子の移動はたいへん遅いため,金属中の電場は,電極間が真空であるときに形成される電場「E0」から時間をかけて減衰し,平衡状態である 「E=0」 に達するように変化するはずです。その様子は下図のようになるでしょう。

このときの金属内部の変化の様子も模式図として下図に示しました。

コンデンサ電極に電荷±Q0(一定値)を帯電させたとき,

εr(t):時刻 t における金属中の比誘電率

E0: 電極間が真空のときに形成される電場

E(t): 時刻 t における金属中の電場

P(t): 時刻 t における金属中の分極

d: 電極の隙間

d/n: 電極と金属のすき間で,n≒∞ と考える。

このように外部電場が変動するときは,比誘電率,物質内の電場,分極は遅れて応答し,時間の関数として扱わなければならないことが分かります。

次に,電場がステップ関数的でなく,周期的に変動する場合について考えてみましょう。

[1] マクスウェルの方程式と現象論的なオームの法則を組み合わせた波動方程式を考えます。

電圧 V,抵抗 R,電流 I との間に成り立つ,オームの法則:

V =R・I

と,V= Ed , R =ρd/S , I = j ・S なる関係から,

j = I = V = V = 1 ・ V =σ・E S SR ρd ρ d

ベクトルで書けば,

j =σE

と書けます。ここで,σ [導電率],ρ[抵抗率],S[断面積],d[長さ] j [電流密度],E[電場]。

すると,導体中でのマックスウェルの方程式 [#] は,

D =εE =εrε0E ,B = μH = μ0H (μr=1,磁性体は除外する)

として,

(1) ∇ E = 0 ; (2) ∇×E +μ0 ∂H = 0 ∂t

(3) ∇ H = 0 ; (4) ∇×H −ε ∂E = σE ∂t

となります。 真空中の電磁場の波動方程式を導いたときと同様 [#] に変形すると次の波動方程式が導かれます。

∇2E = σμ0 ∂E + εμ0 ∂2E ・・・・ [*] ∂t ∂t2

∇2H = σμ0 ∂H + εμ0 ∂2H ∂t ∂t2

これらの式は真空中とは違って,時間に関する1階微分の項が存在し,これは一般的に減衰波を表しています。[#]

[2] とりあえず,z方向に進む1次元の平面波

E(z,t )=E 0 exp [ i (kz− ωt ) ] ・・・・・ [**]

を仮定して,[*] に代入して,整理すると,([**]の関数形のもとでのk (複素数)を定めます。)

-k2 E 0 exp [ i (kz− ωt ) ] =−( iσμ0 ω+ εrε0μ0 ω2 )E 0 exp [ i (kz− ωt ) ]

となります。すなわち,[**] が[*]の解となるならば,

k2 = iσμ0 ω+εrε0μ0 ω2

= iσ +εr ε0μ0 ω2 ・・・ (6) ωε0

を満足しなければならないことがわかります。

導体中の電場がみたす式[*]に,1階微分の項が存在するためにkが複素数となっています。

[3] この(6)式

k2 = iσ +εr ε0μ0 ω2 ・・・ (6) ωε0

を空気(誘電体)中で得られた波数 k の満足すべき式 [#],

k2 = n2ε0μ0ω2 ( = n2ω2/c02 , n2 = εr )

と比較して,以下のように 複素比誘電率εr と複素屈折率 n を定義します。

n2 ≡εr ≡ iσ +εr ・・・・・ (7) ωε0

すると,(6)は,

k2 =n2 ε0μ0 ω2 =εrε0μ0 ω2

となり,空気(誘電体)中での電磁波のパラメーターと次のような対応が認められます。

( ↓ (7)のようにパラメータを定義するメリットです。)

n ⇔ n

εr ⇔ εr

k ⇔ k (= 2πn/λ = 2π(n + iκ)/λ )

したがって,波動パラメーター間に誘電体中で成り立つ関係 [#]と同様な式,

n2ω2 = c02k2,

kc0 = nω = 2πnν = 2πnc0/λ

が成り立ちます。 これが複素比誘電率,複素屈折率を導入する目的(メリット)です。

[4] 複素比誘電率,複素屈折率を実部と虚部に分けて,

εr ≡ε1 + iε2

n ≡ n + iκ : κは消衰係数と呼ばれます。

と書くことにすれば,(7)の虚部,実部と比較して,

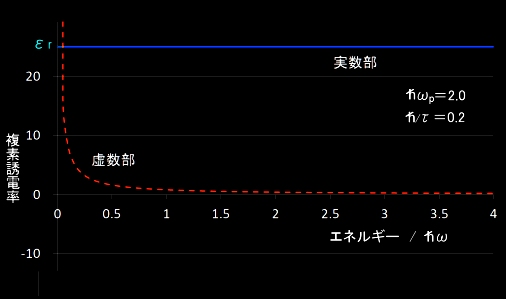

ε1 =εr , ε2= σ [ 金属 (磁性体除く) ] ωε0

であることがわかります。ここで虚数部にマイナスの符号をつけた教科書(定義)もありますが,理由はこちらを ⇒ [#]

最後の結果で,ω→0 とすると,虚部はε→+∞ となり,|εr|→+∞ なので,「0.」で議論した静電場に対する金属の比誘電率=∞ と一致します。

ε1 =εr も周期変動する電場の中では,ωの関数のはずですが,ここでの議論の範囲では,詳しいことはわかりません。ε1 の関数形は,

ドルーデモデル(強制振動型の微分方程式) ⇒ [#]

を解くことで得られますが,ここでは深入りしません。

周期的な入力に対する応答のより一般的な取り扱いはAppendix 3 を見てください。

[5] さて,複素比誘電率が分かれば,複素屈折率も計算できます。

n2 = (n +iκ)2 = n2 −κ2 + 2inκ

なので,これと, n2 =εr=ε1 + iε2 と比較して,

|

|

なる関係が確かめられます。 (最後の符号の選択は,σ→0 で,n2 →ε1=εr となるように定めてます。)

[6] 先ほどの k を平面波 [**] に代入すると,(↓ 2π/λ=ω/c0 )

E(z,t )=E 0 exp [ i (kz− ωt ) ]

=E 0 exp [ i ((nω/c0)z− ωt ) ]

=E 0 exp [ i {((n +i κ)ω/c0)z− ωt } ]

すなわち,n と κ で表した[*] の解 [電磁波の電場成分] は,

|

と表示されることになります。ここで,n,κは正の実数,したがって,[***]の一つ目の実の指数項は電場の振幅E 0 の減衰を意味します[#]。また,二つ目の虚の指数項は位相速度 c0/n で進む波を表しています。つまり,

電子導電性のある物質中を複素速度c0/nで進行する電磁波とは,位相速度c0/n で進みながら減衰

する波を表しています。

| 媒体 | 比誘 電率 |

屈折率 | 速度 | 波数と角振動数 | 波数と波長 | ||||||

| 真空中 | 1 | n = 1 | c0 | k= ω/c0 | k = 2π/λ | ||||||

| 誘電体 熱の発生≒0 |

εr |

|

c0/n | k=nω/c0 | k=2πn/λ | ||||||

| 導体中含め 熱の発生>0 |

εr |

|

c0/n | k=nω/c0 | k=2πn/λ |

上記一覧表追加 (10/04/29)

| Maxwell +空気 | Maxwell+オームの法則 | ドルーデモデル | ローレンツモデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 方程式 |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 波動 | E 0 exp [ i ( k ・r − ωt ) ] | E 0 exp [ i (kz− ωt ) ] | x0 exp(−iωt ) | x0 exp(−iωt ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 平面波 | 減衰振動 | 強制振動 | 強制振動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| エネルギー損失なし | ジュール熱 | ジュール熱 | 誘電損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 緩和 | − | j =σE |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 外力 | なし | なし | eE0 exp(−iωt) | eE0 exp(−iωt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 中心力 | なし | なし | なし | mω02x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ε1 | εr | εr |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ε2 | 0 |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| n2 | εr |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| κ2 | 0 |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

伝導度と緩和時間との関係(ドルーデの金属論から)

σ= Ne2 τ =ωp2ε0τ m*V

この関係式から,

マクスウェル方程式にオームの法則を導入することで,

緩和時間τに比例する係数を持つ,電場の時間に関する1階微分の項が,解くべき微分方程式に現れる。

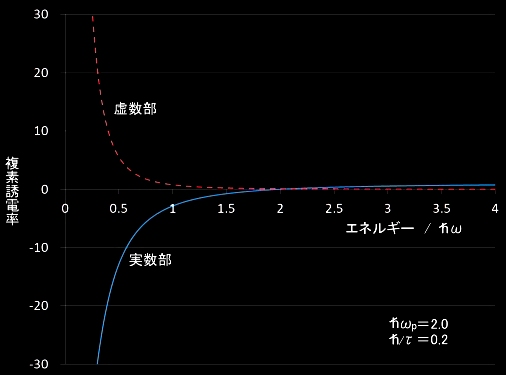

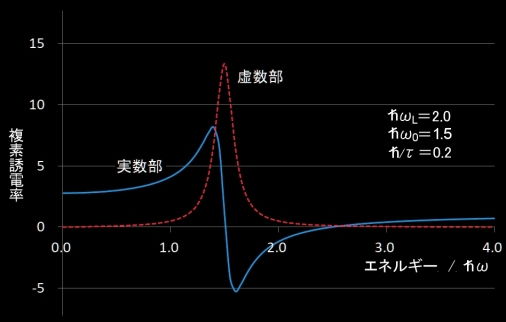

σ = ωp2τ = ( hωp)2(τ/h)ωε0 ω hω

このために,複素誘電率の虚数部には角周波数依存性が見られるようになる。

|

|

|

| A. オームの法則から | B. ドルーデモデル(金属の分極) | C. ローレンツモデル(誘電体の分極) |

問題:

分極を計算する「B.ドルーデモデル」,及び,「C.ローレンツモデル」では,

複素誘電率の虚数部だけでなく,実数部も周波数依存性が現れる。

一方,

「A.Maxwellの方程式+オームの法則」においては,複素誘電率の実数部は定数となり,

周波数依存性は認められない。

その物理的な意味の違いは?

モデルA,とB.で金属内部の電場の挙動の違いがあるのは当然と思われるが,

金属(導体)の複素誘電率の周波数依存性という物質固有と考えられる物性値が

A.とB.とで,質的に大きく異なるのはどうしてなのか?